ここでは、家庭菜園における土作りの順番について解説していますので、参考にしてみて下さい。

- 土作りの順番について

- 土の酸度について

- 畝の作り方の注意点

家庭菜園の土作りの順番

家庭菜園をより実り豊かなものにするには、 しっかとした土づくりが欠かせません。

まずは畑の雑草、石、ゴミを取り除いてきれいにすることから始めましょう。

- 畑の雑草、石、ゴミを取り除く

- 土を耕しならす

- 種まきや植えつけの2週間前までに、苦土石灰などをすき込み酸度を調整する

- 石灰をまいた後1週間後に肥料や堆肥などの有機物を入れる

- 元肥や全面肥料を入れ畝を作る

1)耕す・ならす

まず最初に、 鍬で土を砕き、畑をよく耕して、 柔らかくして、その後レーキで畑の表面をできるだけ平らにならし、雨が降っても水が溜まらないようにします。

2)土の酸度測定・石灰で調整

野菜の生育と土の酸度には重要な関係があり、野菜の種類ごとに適正な土の酸度が決まっています。

一般的には、pH6.0~6.5の弱酸性の土が適しています。

しかし、種類によっては多少違いがあります。

そのため、酸度測定器などで酸度を確認しておくのが理想です。

| 土の酸度 | pH | 野菜の種類 |

|---|---|---|

| 酸性 | 5.0〜5.5 | ジャガイモなど |

| 弱酸性 | 5.5〜6.0 | パセリ、サトイモ、トウモロコシ、大根など |

| 微酸性 | 6.0〜6.5 | トマト、ナス、キュウリ、ニンジン、キャベツ、レタスなど |

| 中性 | 7.0 | ほうれん草、タマネギ、ゴボウ、アスパラガスなど |

土の酸度(pH) を調整するには、石灰資材を散布して調整します。

目安は、石灰の袋にある説明を良く読んで散布し、散布後に畑の土を深さ30cm位まで掘り返して、良く耕し、石灰と混ぜます。

3)化成肥料や堆肥の散布

石灰を散布して1週間後今度は化成肥料や堆肥などを施します。

堆肥は2kg/m²を目安に施します。 堆肥や腐葉土などの有機物を畑に施すると、土の団粒化が促進され、水はけや通気性がよくなり、なおかつ水もちのよい土になります。

全面肥料

畝をする前に、化成肥料などを全面に混ぜる

(栽培期間の短いホーレンソー、コマツナ、キュウリ、大根、ニンジン、カブなど)

作条施肥

種や苗の真下に化成肥料などを入れる

(栽培期間の長いトマト、ナス、ピーマン、キャベツ、白菜など)

4)畝を作る

次に、畝を作っていきます。

畝とは、 野菜の種まきや苗の植えつけをするために、 畑の土を細長く盛り上げたものです。

畝には、種まきや苗の植えつけがしやすい、畑と通路の区別がはっきりする、水はけを良くするなどの利点があります。

- 種まきや苗の植えつけがしやすい

- 畑と通路の区別がはっきりする

- 水はけを良くする

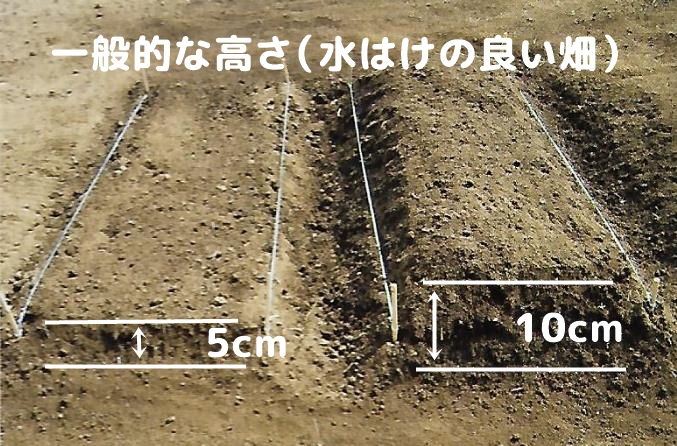

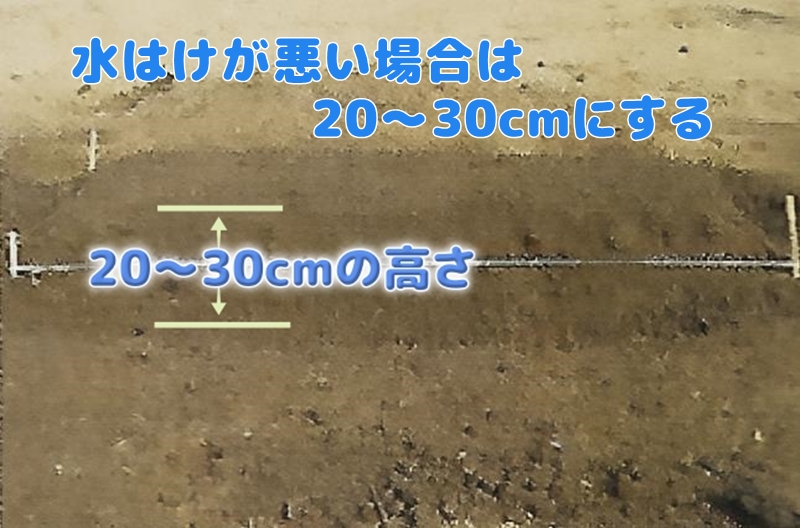

作る畝の高さにより、平畝 (高さ5~10cm)と高畝(高さ20~30cm)があり、水はけの良い畑では平畝、地下水位が高かったり、水はけの悪い畑では高畝にします。

- 水はけの良い畑は・・平畝 (高さ5~10cm)にする

- 水はけの悪い畑は・・高畝(高さ20~30cm)にする

平畝

畝の高さが5~10cmの畝を平畝といいます。水はけのよい畑の場合は平畝にします。

高さ5~10cmの畝で、一般的な畝です。ナス、ピーマン、エダマメ、トウモロコシなど野菜全般に適しています。

高畝

畝の高さが20~30cmの畝を高畝といいます。湿害が出やすい水はけの悪い畑や、地下水位が高い畑は、 高畝にして水はけをよくします。

高さ20~30cmの畝は乾燥しやすく、土の乾燥を好む野菜に適しています。トマト、スイカ、カボチャ、サトイモなどに適しています。

鞍つき

鞍つき(くらつき)とは、畑の土を盛り上げて畝(うね)を作る方法です。

ウリ科のスイカやカボチャ、トウガンなどの植えつけ時に、畑に直径30cm、深さ30cmの穴を掘り、そこに元肥を施して幅40cm、高さ20cm位の円錐形に立てる畝のことを鞍つきといいます。

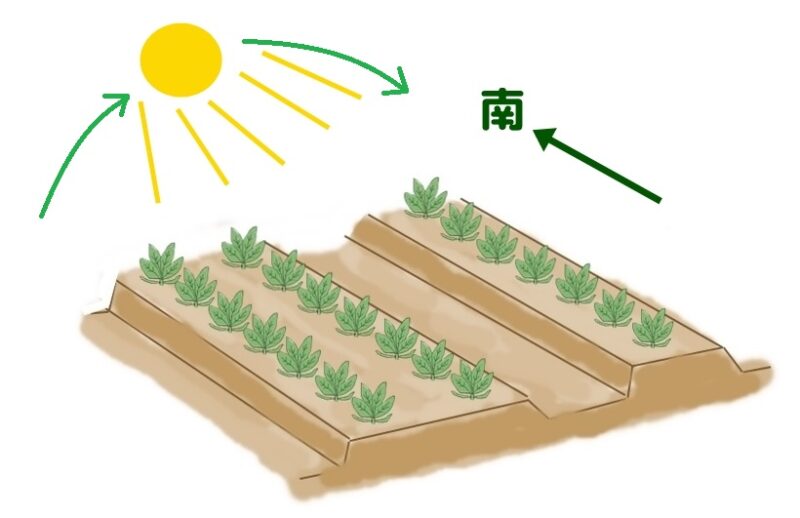

畝の向き

家庭菜園での基本は、「南北に畝を立てる」ことです。

まんべんなく太陽の光を浴びることで、すくすくと野菜が育ちます。

家庭菜園の化学肥料と有機質肥料の違い

ここからは、化学肥料と有機質肥料の違いについて、それぞれ異なる特性と特徴を見てみましょう。

化学肥料

化学肥料は、特定の栄養素を植物に瞬時に提供することができます。

このタイプの肥料の利点は、素早く野菜に栄養分を入れてやる事が出来ます。

特に、作物が盛んな成長期に、成長を助けることができます。

一方、化学肥料の欠点としては、土壌の健康を損なう恐れがある点が挙げられます。

長期的に使用することで、土壌中の微生物活性が低下し、土壌の生態系への影響が懸念されます。

また、適切な量を守らずに使うと、作物に逆効果を及ぼすこともあります。このように、使用方法には慎重さが求められます。

有機質肥料

次に、有機質肥料について考えてみましょう。これは、動植物由来の素材で構成されています。

例えば、堆肥や油かす、魚粉などが代表的です。

有機質肥料の利点は、土壌の構造改善や微生物活動の活性化を図ることができる点です。

それにより、土壌の保水性や通気性が向上し、長期的には作物の健康的な成長に寄与します。

しかし、有機質肥料にも欠点があります。効果が現れるまでの時間がかかるため、即効性を求める場面では不向きです。

また、栄養素の配合が化学肥料に比べて不均一な場合が多く、具体的な必要量の調整が難しいこともあります。

このように、化学肥料と有機質肥料にはそれぞれの利点と欠点があります。

最適な肥料を選ぶ際には、自分の目的や栽培する作物の特性に依存するため、慎重な選択が必要です。

また、両方の肥料を組み合わせることで、互いの特性を生かした施肥法も考えられます。

結論として、自分の農業スタイルに合った肥料を見極めることが、成功する農業の鍵となるでしょう。

よくある質問と回答

肥料選びは、多くの人にとって初めての経験である場合もあります。

そのため、肥料に関しての疑問や不安が生じるのは当然です。

ここでは、肥料に関するよくある質問を取り上げ、それに対する明確な回答をお届けします。

有機質肥料は効果が弱いの?

有機質肥料には効果が弱いわけではありません。理由としては、有機質肥料は微生物の働きを促進し、土壌の健康を向上させるからです。

例えば、有機質肥料を使用した場合、地力が回復し、植物が必要な栄養素を長期間にわたって吸収できる環境が整います。

このため、有機質肥料も適切に使用すれば、作物にとって大変効果的です。

一部の人は、有機肥料の効果が化学肥料に比べて鈍いと感じるかもしれませんが、実際には持続性や土壌の質の向上において非常に重要なのです。

したがって、有機質肥料の使用を推奨します。

化学肥料はいつまで使えるの?

化学肥料の使用期限は特に決まっていませんが、注意が必要です。

理由は、化学肥料に含まれる成分が時間とともに劣化することがあるからです。

例えば、未開封の状態で保管すれば数年は使用可能ですが、一度開封すると湿気や酸化により劣化が進むことがあります。

そのため、開封後はできるだけ早く使い切ることが望ましいです。

また、施肥後の土壌環境によっては、効果が薄れてしまうことがありますので、定期的な土壌検査を行うことが重要です。

簡単にできる肥料選びのポイントは?

肥料選びは主に土壌の質や作物の種類、栽培環境に基づいて行うと良いでしょう。

理由は、適切な肥料を選ぶことで作物の生育が大きく向上するからです。以下のポイントを参考にしてください。

- 土壌検査を行う: 土壌のpHや栄養素のバランスを確認することで、必要な肥料が明確になります。

- 作物の特性を理解する: 野菜、果物、花など、それぞれに適した肥料が異なりますので、自身の栽培する作物に応じた選択が重要です。

- 施肥のタイミングを考える: 作物の成長段階に応じて肥料を施すことで、その効果を最大限に引き出します。

このように、ポイントを押さえた選び方をすることで、効果的な肥料選びが実現します。

肥料選びは成功する農業にとって欠かせない要素ですので、ぜひ参考にしてください。

家庭菜園の土作りは順番が大切!まとめ

- 水はけが悪い場合は高畝にする

- 一般的には、pH6.0~6.5の弱酸性の土が適しています

- pHが6.0未満の場合は石灰資材を散布して土壌酸度(pH) を調整する

- 種まきや植えつけの2週間前までに畑一面に苦土石灰などを散布

- 石灰を散布して1週間後今度は肥料や堆肥などの有機物を施します

- 堆肥が土になじむように、 鍬で土を砕き、畑をよく耕す

コメント