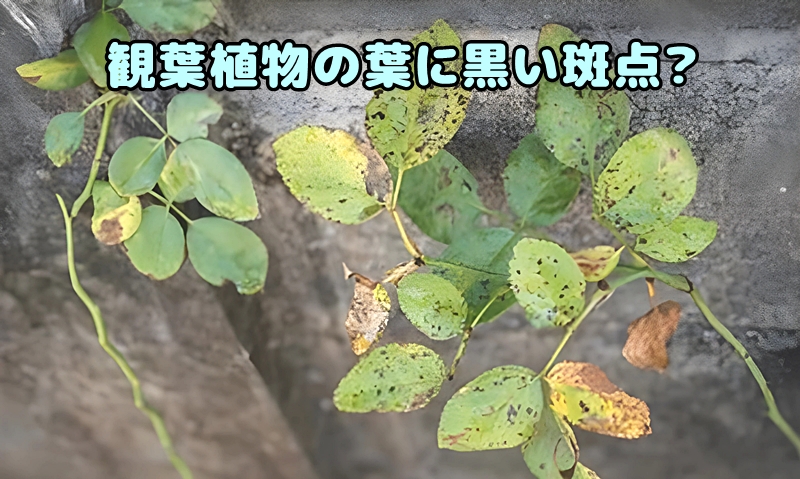

ここでは、観葉植物の葉に黒い斑点が出来る原因について、詳しく解説していますので参考にしてみて下さい。

- 黒い斑点ができる主な原因と症状

- 黒い斑点を防ぐための育て方

- 黒い斑点ができた場合の対処法

観葉植物に黒い斑点ができる主な原因と症状の概要

観葉植物の葉に黒い斑点ができる原因はいくつか考えられます。

- 室内の温度や湿度が極端に変動している

- 置かれている場所が風通しの悪い場所

- 虫害の影響

- 病気

- 水や肥料のやりすぎ

- 水や肥料不足

●黒い斑点ができる原因には色々ある!

特定するには、斑点の様子や植物の種類、育てている環境などの詳細が重要になります。

主な原因としては、以下のものが挙げられます。

環境ストレスと病気

観葉植物の葉に黒い斑点ができる原因の一つに、環境ストレスと病気があります。

そのため、適切な環境の管理が重要です。植物がストレスを受けると免疫力が低下し、感染しやすくなるからです。

室内の温度や湿度が極端に変動する

室内の温度や湿度が極端に変動すると、植物は弱りやすくなります。

●温度や湿度が極端に変動すると黒い斑点の原因になる!

※温度変化の少ない場所に置く。

例えば、日中は暖かくても夜間に急に冷え込む環境や、湿度が高すぎる状態は、植物の葉にダメージを与えることがあります。

こうした環境は、病原菌やカビの繁殖を促進し、黒い斑点の原因となることもあります。

置かれている場所が風通しの悪い場所

また、観葉植物が置かれている場所が風通しの悪い場所だと、空気が滞留し、湿気がたまりやすくなります。

●風通しの悪い場所だと黒い斑点を出す場合がある!

※風通しよ良くする。

これにより、菌の繁殖や真菌感染のリスクが高まるのです。

たとえば、窓際から遠くて換気が十分でない場所に置いていた植物が、葉に黒い斑点を出すケースが多くあります。

特に、多くの品種は熱帯や亜熱帯の環境を好むため、極端な気候条件は植物の健康に悪影響を及ぼします。

病気の影響

- 黒星病(黒点病)

- 葉に黒い小さな斑点が現れ、徐々に拡大していくのが特徴です。葉が黄色くなり、やがて枯れてしまうこともあります。風通しが悪い環境や、湿度が高い状態が続くと発生しやすくなります。

- 炭疽病

- 葉に円形や不整形の黒っぽい斑点が現れ、中心部が陥没したり、小さな黒い粒(胞子)が見られることがあります。こちらも高温多湿な環境で発生しやすい病気です。

- 細菌性の病気

- 水浸状の黒い斑点が現れ、周囲が黄色っぽくなることがあります。進行が早く、植物全体に広がることもあります。

●病気によって黒い斑点が出る!

- 病気の部分を早めに取り除く

- 病気や枯れた葉、枝は元に戻らないため、できるだけ早く切り落としましょう。これにより、病気の拡大やカビ・害虫の発生を防ぐことができます。

- 状況に応じて薬剤を使用する

- 病気が広がっている場合やカビが原因の場合は、殺菌剤や木酢液などを散布します。葉の表裏や茎までまんべんなく散布するのが効果的です。

- 土や環境の見直し

- 水はけの良い土に植え替えたり、落ちた葉や枯れた部分をこまめに取り除くことで再発防止につながります。風通しの良い場所に置き、湿度管理(葉水など)も大切です。

- 病気の種類による特別な対処

- 軟腐病など細菌性の病気は薬剤が効きにくいため、感染した株は除去するしかありません。

- 予防も重要

- 定期的な殺菌剤の散布や、枯れ葉・落ち葉の除去、適切な水やりと肥料管理で病気の予防ができます。

虫害の影響

虫害は観葉植物の葉に黒い斑点を引き起こす重要な要因の一つです。

虫が原因の場合、葉に黒や茶色の斑点が出やすくなります。

理由は、害虫が植物の葉や茎に付着し、吸汁することで細胞が傷つき、

その結果として斑点や黒ずみができるからです。

●虫害がいると黒い斑点を引き起こす!

- タオルやピンセット、歯ブラシで虫を取り除く。

- 水で葉や茎をきれいに洗い流す。特にアブラムシやハダニは水に弱いので効果的。

- 鉢ごと水に沈めて土中の虫や卵を浮かせて取り除く。

- 発生した葉や土の表面を取り除く。

- 必要に応じて殺虫剤や自然由来の虫除けスプレーを使う。室内向けや天然成分のものを選ぶと安心。

- 土ごと植え替える。特に土の表面3~4cmに虫や卵が多いので、表土の入れ替えや全体の植え替えが効果的。

アブラムシなどの小さな害虫

例えば、アブラムシやダニなどの小さな害虫は、植物の汁を吸い取ることで葉の組織を弱らせます。

これにより、葉の表面に黒や茶色の点や斑点が形成されるのです。

●アブラムシによって黒い斑点が出る!

- テープやピンセットで取り除く

少数ならテープやピンセットで直接取り除けます。虫が苦手な場合は無理せず、他の方法を選びましょう。 - 殺虫剤を使う

市販のアブラムシ用殺虫剤(オルトラン、ベニカファインスプレーなど)が効果的です。観葉植物全体にまんべんなく散布してください。子供やペットがいる場合は、室内での使用に注意してください。 - 天然成分のスプレーを使う

化学農薬が心配な場合は、除虫菊成分や「虫を寄せ付けない水」など、天然由来のスプレーもおすすめです。 - 牛乳やコーヒーを使う

2倍に薄めた牛乳やコーヒーをスプレーして窒息させる方法もあります。ただし、確実性は低く、臭いが残る場合があるので、使用後は水で洗い流すとよいでしょう

また、害虫が繁殖すると植物全体に悪影響が及びやすくなります。

一部の害虫は、葉の表面に糸を張ったり、虫の糞で葉に汚れを作ったりするため、見た目も不快です。

これらの虫によるストレスにより、植物は抵抗力を失いやすくなり、さらなる病気やダメージを受けやすくなることもあります。

ハダニやカイガラムシ

たとえば、ハダニやカイガラムシは、葉の裏側や縁に密着しやすく、見た目にも黒や灰色の斑点として現れます。

これらの害虫が付着している葉を放置すると、斑点は広がりやすくなります。

●ハダニやカイガラムシがいると黒い斑点をもたらす!

- ハダニは水分に弱いため、定期的な葉水(葉の表裏に霧吹きで水をかける)が有効です。

- 発生が少ない場合は、葉を水で洗い流す、濡れた布で拭く、セロテープで取り除くなども効果的。

- 大量発生時は、ハダニ用殺虫剤、牛乳、木酢液を散布します。牛乳を使った場合は、腐敗やカビ防止のため必ず水で洗い流してください。

- 鉢ごと水に5~15分ほど浸す方法もあります。

- 殺虫剤は「オルトラン」や「ベニカXファインスプレー」などが有効です。

そのため、虫害を早期に発見し対処することが重要です。

結論として、虫害は観葉植物の葉に黒い斑点をもたらす主要な原因の一つです。

の種類や状況を正しく理解し、適切な対策を取ることで、黒い斑点の発生を防止し、植物の健康を維持することが可能です。

水やりのミス

水やりのミスは観葉植物に黒い斑点を引き起こす重要な原因の一つです。

結論から言うと、適切な水やりの管理が黒い斑点の発生を防ぐためには必要です。

理由としては、過剰な水分が根腐れや植物の組織のストレスを招き、結果として葉に黒い斑点が出やすくなるからです。

また、逆に水不足も植物にダメージを与え、葉の部分的な枯れや黒ずみの原因となります。

●水のやり過ぎや不足すると黒い斑点が出やすい!

- 水やりをすぐに中止する

土の表面がしっかり乾くまで、水やりは控えてください。 - 植物を鉢から取り出す

植物を鉢から優しく抜き、根鉢(土と根の塊)を新聞紙で包み、水分を吸収させます。新聞紙は数回取り替えると効果的です。 - 根の状態をチェック・処置

根が黒ずんでいたり、ふやけていた場合は、腐った部分を清潔なハサミで切り落とします。 - 新しい土で植え替える

根を乾かした後は、新しい清潔な土に植え替えましょう。古い土は水分を多く含んでいる場合が多いため、再利用は避けます。 - 風通しの良い半日陰で管理

直射日光は避け、風通しが良い場所で管理します。土が完全に乾くまで水やりは控えてください。 - 植物の回復を待つ

多くの場合、2~3週間で回復することがありますが、根毛のダメージが大きい場合は復活が難しいこともあります。 - 水やりの頻度を見直す

土が乾いてからたっぷりと水を与える「乾いたら水やり」を基本にしましょう。

表面が湿ったまま長期間放置

例えば、絶対に控えるべきは、土壌の表面が湿ったまま長期間放置される状態です。

これでは根が酸素不足に陥りやすくなり、根腐れを引き起こします。

根腐れは植物の栄養吸収を妨げ、葉に黒い点や斑点が現れることにつながります。

また、逆に過剰に水を与えすぎると、根が水に浸かった状態になり、根の呼吸ができなくなるため、やはり葉に黒ずみや茶色い斑点が生じることがあります。

土壌の湿り具合を確認し適度な水やりを

結論としては、観葉植物の健康を保つためには、土壌の湿り具合を確認し、適度な水やりを心掛けることが必要です。

土に指を差して浅い層が乾いているときにだけ水を与えると良いでしょう。

これにより、水やりのミスによる黒い斑点を防ぐことが可能となります。

観葉植物の黒い粒黒い斑点を防ぐための育て方

特に黒い斑点を防ぐためには、光や温度、水や肥料、害虫対策を正しく行うことが重要です。

最適な環境を整える

まず、最適な環境を整えることが基本です。植物は光と温度のバランスが良いと、健康な葉を保ちやすくなります。

例えば、直射日光が長時間当たる場所や、寒暖差の激しい場所に置くと、葉にダメージを受けやすくなります。

●直射日光の場所や寒暖差が激しいと黒い斑点が出やすい!

- 寒暖差の少ない場所に移動する

窓辺は日中暖かくても夜間は急激に冷え込むため、夜は窓から離れた場所や家の中でも気温変化が少ない場所に移動させましょう。 - 保温対策を行う

段ボールや発泡スチロール、プチプチ、布製の鉢カバーなどで鉢や植物を覆い、冷気を遮断します。

ただし密閉しすぎると蒸れるので、適度に通気性も確保してください。 - 高い場所に置く

床よりもテーブルや棚の上など、部屋の中で温かい空気がたまりやすい高い場所に置くと、寒さのストレスを軽減できます。 - 水やりを控えめにする

冬は休眠期のため水やりは控えめにし、土がしっかり乾いてから与えます。水分が多いと根が冷えて弱る原因になります。 - 日中は日光に当てる

日中はできるだけ日光に当てて、夜は冷気から遠ざけるようにしましょう。 - 乾燥対策も忘れずに

暖房の風が直接当たらないようにし、葉水を与えて乾燥を防ぎます。

適切な水やりと肥料の管理

次に、適切な水やりと肥料の管理も欠かせません。

過湿や乾燥は植物のストレスにつながり、黒い斑点の原因となることがあります。

例えば、春から夏にかけては土の表面が乾いたら水やりを行い、冬は控えめにします。

また、肥料もバランス良く与えることが大切です。

過剰な肥料や不足も植物の免疫力を低下させ、病気や害虫の発生を促進します。

●肥料を適切にやらないと黒い斑点が出やすい!

肥料に書いてある説明書きを良く確認する。

害虫予防策も重要

害虫予防策も重要なポイントです。

絶対に虫がつかないわけではありませんが、事前に防虫ネットを使用したり、葉の裏側もこまめにチェックしたりすることで、害虫の侵入を防ぐことができます。

例えば、定期的な葉の拭き掃除や、自然由来の殺虫剤を利用するのも効果的です。

●定期的に殺虫剤の散布をする!

定期的に予防殺虫剤を使用する。

環境に気を配り、適切なケアを心掛けることで、観葉植物の葉に黒い斑点ができにくくなり、健康的な状態を維持できます。

何事も一つひとつ確実に行うことが、植物の美しさと健康を長持ちさせるポイントです。

最適な光と温度

最適な光と温度を保つことは、観葉植物の健康を維持し、黒い斑点の発生を防ぐために非常に重要です。

植物にとって適切な環境を整えることで、健康的な葉の状態を長く保つことができるのです。

観葉植物の種類によって最適な光の量や温度範囲が異なるためです。

直射日光は葉にダメージを与える

多くの観葉植物は明るい間接光を好みますが、直射日光は葉にダメージを与えることがあります。

また、温度も一定範囲内に保つ必要があります。高すぎる湿度や低すぎる寒さは、葉に黒い斑点を生じさせる原因になるからです。

●高すぎる湿度の場所や低すぎる場所では黒い斑点が出る原因!

観葉植物の種類の適正温度を保つようにする。

例えば、室内の観葉植物には、日の光が差し込みやすい東向きの窓辺やカーテン越しの光が適しています。

直射日光を避けるためにレースのカーテンを利用するのも効果的です。

温度については、一般的に15度から25度の範囲が理想的です。

夜間に冷え込みすぎると、葉にストレスを与え、黒い斑点や病気の原因になることがあります。

エアコンや暖房器具の風が直接当たる場所はさける

また、エアコンや暖房器具の風が直接当たる場所も避けましょう。

●エアコンや暖房器具の風が直接当たると黒い斑点が出やすい!

※直接風の当たらない場所に置く。

風通しの良い場所で、適度に空気が動いている環境を作ることも大切です。

季節によって光と温度の管理を調整し、室内の湿度も適切に保つことを心掛けてください。

観葉植物の葉の黒い斑点を防ぐには、適切な光と温度の管理が欠かせません。

これを守ることで、丈夫な葉を維持し、美しい観葉植物を長く楽しむことができるのです。

適切な水やりと肥料管理

適切な水やりと肥料管理は、観葉植物の健康維持にとって非常に重要です。

植物は必要な水分と栄養を適切に供給されることで、健やかに成長します。

過剰な水やりや肥料の与えすぎに注意

過剰な水やりや肥料の与えすぎは、葉に黒い斑点や根腐れの原因となるため注意が必要です。

●水や肥料の与えすぎは葉に黒い斑点が出る!

※水や肥料の与えすぎに注意する。

結論として、植物ごとに適した水やりと肥料の量を理解し、定期的に管理することが最良の対策です。

理由は、観葉植物は種類や季節によって水やりの頻度や肥料の必要量が異なるためです。

特に、水やりが多すぎると根が酸素不足になり、根から体全体に悪影響が及びます。

また、肥料不足は葉の色や成長に悪影響を与えるため、適切な栄養補給が重要です。

成長期に肥料や水を控えめにしすぎない

例えば、絶対に避けたいのは、多くの植物が成長期に施す肥料や水を控えめにしすぎることです。

植物は種類によって必要な水分量が違います。

多くの観葉植物は均一な湿度を保ちつつ、土壌が乾いたら適度に水を与えるのが基本です。

観葉植物の健康を守るためには、水やりのタイミングと肥料の量を植物の状態や季節に合わせて調整することが不可欠です。

適切な管理によって、黒い斑点やその他の健康障害を防ぐことができるのです。

●肥料や水が不足すると黒い斑点が出る!

※水や肥料が不足しないようにの適切な与え方に注意する。

害虫予防策

害虫予防策は、観葉植物の葉に黒い斑点ができるのを防ぐ上で非常に重要です。

定期的な予防と早期発見が最も効果的な方法です。

なぜなら、多くの害虫は少しずつ増殖して植物にダメージを与え、黒い斑点の原因となるからです。

●害虫がいると黒い斑点が出る!

※害虫を見つけたら取りのぞく(駆除する)

害虫予防の基本は植物の状態を日常的に観察する

まず、害虫予防の基本は、植物の状態を日常的に観察することです。

葉の裏側や茎の付け根など、害虫が隠れやすい場所もチェックしましょう。

次に、適切な環境管理を行うことも大切です。空気の循環を良くし、湿度を適度に保ち、過乾燥や過湿にならないよう注意しましょう。

葉の表面と裏面を丁寧に洗浄する

具体的には、定期的に植物に薄めた水をスプレーし、葉の表面と裏面を丁寧に洗浄する方法があります。

これにより、虫の卵や幼虫の付着を防ぎやすくなります。

さらに、害虫の発生を防ぐために、自然由来の防虫剤や植物性の忌避剤を使用するのも効果的です。

たとえば、ニームオイルは多くの害虫に対して有効であり、安全性も高いため、初心者にもおすすめできます。

●害虫には防虫剤や植物性の忌避剤を使用する!

※防虫剤や忌避剤の説明書を良く読み使用する。

害虫が発生したら早めに駆除を行う

また、害虫が発生した場合は、早めに駆除を行うことがカギです。

見つけ次第、ピンセットや綿棒を使い、感染を拡大させないよう丁寧に取り除きます。

さらに、害虫の種類に応じた殺虫剤を使用し、説明書に従った適切な使い方を守ることも重要です。

観葉植物の葉っぱに黒い斑点ができた場合の対処法

黒い斑点ができた観葉植物の葉に対して適切な対処法をとることは、健康な株を維持する上で非常に重要です。

まず、斑点の状態を正確に見極めることが最初のステップです。

理由は、斑点の原因によって適切な対処法が異なるからです。

具体例として、葉に黒い斑点がわずかに点在している状態と、斑点が広がり葉全体に及んでいる場合とでは対処法が変わります。

斑点がまだ局所的にとどまっている場合

例えば、斑点がまだ局所的にとどまっている場合は、ただちに葉を摘み取ることがおすすめです。

これは、菌や虫害が拡散するのを防ぐためです。

逆に、斑点が広がり葉全体に及んでいる場合は、原因の特定とともに、さらに根元の土や全体の植物状態を確認しながら対策を進める必要があります。

次に、斑点がついた葉の取り扱いについても重要です。葉を切る場合は、清潔なはさみや剪定ばさみを使用しましょう。

きれいにカットし、切り口は乾燥させることで菌の繁殖を抑えられます。

病気や虫害が疑われる場合、切り取った葉はすぐにゴミ袋に入れ、外に出して処理してください。

斑点の種類によっても対処法は異なります

また、斑点の種類によっても対処法は異なります。

例えば、菌類やカビによる黒い斑点なら、農薬や殺菌剤の適切な使用が必要です。

農薬を選ぶ際は、植物の種類に合った製品を選び、説明書を厳守しましょう。

塗布後はしばらく様子を見て、再発や他の葉への感染を防ぐために頻度や量を守ることが大切です。

虫害が原因の場合は見つけた虫を駆除します

虫害が原因の場合は、まず葉裏や茎なども丁寧に確認し、見つけた虫を駆除します。

殺虫剤を使う場合は、やさしい成分を選び、成分表示を確認しましょう。

さらに、虫がつきにくくなる予防策として、葉の表面を定期的に軽く拭いたり、自然由来の忌避剤を利用することも効果的です。

斑点が広範囲に及ぶ場合

最後に、斑点が広範囲に及ぶ、あるいは植物の健康状態が悪化している場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

自己判断だけで対処しきれない場合も多いため、適切なプロのアドバイスや治療を受けることで、植物を元の健康状態に取り戻すことが可能です。

まとめると、黒い斑点がついた場合は、まず状態の見極めを行い、その原因に応じた枝の剪定や薬品の使用、虫の駆除を段階的に行います。

迅速かつ適切な処置をすることが、植物の健康維持につながります。

農薬の選び方と使用法

農薬の選び方と使用法については、観葉植物を健康に育てるうえで非常に重要です。

まず結論として、植物の状態や症状に適した農薬を選ぶことが基本です。

そして、安全に効果的に使用するためには、正しい選び方と使用方法を理解する必要があります。

理由は、間違った農薬を選ぶと、植物にダメージを与えたり、効果が得られなかったりすることがあるからです。

また、農薬の使い方を誤ると、家庭内の安全性も損なわれる恐れがあります。

正しい知識を持つことで、観葉植物の黒い斑点の原因に的確に対処できます。

カビや菌による病気の場合

例えば、葉に黒い斑点が付いた場合、カビや菌による病気の可能性があります。

その場合、市販の殺菌剤や病害虫用の農薬を選ぶ必要があります。

多くの製品には使い方や注意点が記載されたラベルが付いていますので、これをよく読むことが重要です。

適切な農薬を選ぶ際は、以下のポイントを押さえましょう。

- 植物の種類に合ったものを選ぶ

- 虫や病気の種類に応じた薬剤を選択する

- 濃度や頻度に注意し、製品の使用説明に従う

具体例として、コケやカビの繁殖による黒い斑点には、殺菌・殺カビ剤を選びます。

また、アブラムシやハダニには、薬剤名に「忌避」や「駆除」と記載された虫取り剤を選択します。

市販の農薬は化学薬品が多いため、植物に悪影響を及ぼすのではと不安に感じる方もいるかもしれませんが、実際には適切な使用量や頻度を守ることで安全に使用できます。

ラベル記載の指示を守り、必要に応じて希釈して使用すれば、過剰な薬剤の残留や植物へのストレスを避けられます。

観葉植物の葉に黒い斑点!まとめ

- 室内の温度や湿度の極端な変動が原因となることが多い

- 風通しの悪い場所に置かれていると、湿気がたまりやすくなる

- 虫害(アブラムシ、ハダニ、カイガラムシなど)が黒い斑点を引き起こす

- 黒星病や炭疽病などの病気も原因となる

- 水や肥料のやりすぎや不足は、植物のストレスと黒斑の原因に

- 環境ストレスにより免疫力が低下し、感染や害虫被害が増える

- 温度や湿度の急激な変化は葉にダメージを与える

- 風通しの良い場所に移動し、換気を良くすることが重要

- 病気の場合は、感染部分を早めに切り取り、処分する

- 薬剤(殺菌剤や殺虫剤)を適切に散布し、再発を防ぐ

- 土壌の排水性を良くし、こまめに落ち葉や枯れ葉を除去

- 虫害には、害虫の早期発見と駆除が効果的

- アブラムシやダニは水洗いやピンセットで除去できる

- ハダニやカイガラムシには葉水や殺虫剤を使用

- 水やりは土の表面が乾いたら行い、過湿や乾燥を避ける

- 根腐れを防ぐために、根の状態を確認し、必要なら切り戻す

- 適切な光と温度管理で、葉の健康を保つ

- 冬は暖房や冷気から守り、保温対策を行う

コメント