- 梅シロップの白い浮遊物は「産膜酵母」!

- 安全な浮遊物と危険なカビの見分け方

- なぜ?梅シロップに白い浮遊物が発生する5つの原因

- 白い浮遊物が発生してしまった場合の対処法

- 白い浮遊物を防ぐ梅シロップ作りの黄金ルール

- 梅シロップの白い浮遊物に関するQ&A

【結論】梅シロップの白い浮遊物は「産膜酵母」!でもカビとの見分けが重要

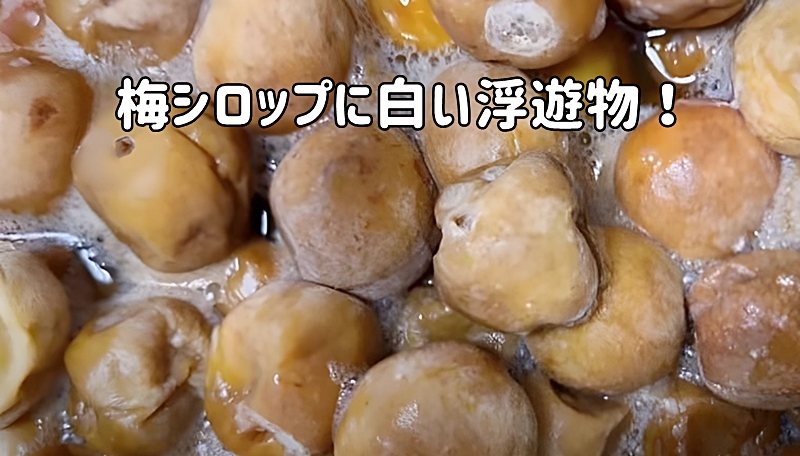

手作りした梅シロップの瓶の中に、正体不明の白いものがプカプカ…。

「これってまさかカビ?飲んでも大丈夫?」と不安になったりしますよね。

最初に結論からお伝えします。その梅シロップに白い浮遊物が現れたとしても、慌てて捨てる必要はありません。

多くの場合、その正体は「産膜酵母(さんまくこうぼ)」と呼ばれる酵母の一種の事が多く、その場合は人体に害はありません。

しかし、100%安全だと言い切れないのも事実です。

ごく稀に、人体に有害な「カビ」が発生している可能性も潜んでいます。

大切なのは、安全な酵母と危険なカビをあなたの目できちんと見分けることが必要です。

カビなのか、酵母なのか見分ける事が重要です。

この記事では、誰でも簡単にできる見分け方から、原因、対処法、

そして来年こそは失敗しないための予防策まで、どこよりも詳しく丁寧に解説していきます。

白い浮遊物の正体は「産膜酵母」や「アク」がほとんど

梅シロップ作りで現れる白い浮遊物の多くは、心配無用なものが多いです。

具体的にどのようなものがあるのか見ていきましょう。

産膜酵母とは?人体に無害な酵母の一種

最も一般的な原因が「産膜酵母」です。

最も多いのが、カビではなく酵母なんです。

産膜酵母(さんまくこうぼ)は、液体や半固体の表面に膜状の構造を形成する性質を持つ酵母の総称です。

主に発酵食品や飲料の表面に現れ、白色や薄い膜として観察されることが多いです

- 醤油や梅干し、ぬか床、など発酵食品の表面に発生します。

- 一般的には白い膜として現れることが多いです。

これは空気中にも存在する酵母菌の一種で、

梅シロップの糖分をエサにして増殖し、液面に白い膜を張ります。

ぬか漬けなどの発酵食品の表面にも現れることがあり、

特別珍しいものではありません。

少量であれば、風味を少し変えることはあっても、

酵母なら健康上の問題はまずないと考えてよいでしょう。

酵母の発生の要因

- 液面が酸素に触れていることが主な発生要因です。

- 糖分が少ない環境でも繁殖できるため、塩分の高い醤油でも発生します。

ただし「危険なカビ」の可能性もゼロではない

危険なカビの場合もあるため、注意が必要です。

「ほとんどが安全なら大丈夫か」と安心するのはまだ早いです。

残念ながら、瓶の殺菌不足や管理方法の誤りによって、

有害なカビが発生するケースもあります。

少しでも不安なら飲まないのが鉄則

分からずに迷ったら、廃棄するのが安全です。

この記事で紹介する見分け方をしっかり確認し、

少しでも「これはカビかもしれない…」と感じたら、

迷わず廃棄する勇気を持ってください。

手作りのものは、何よりも安全が第一です。

その判断が、あなたと家族の健康を守ることに繋がります。

【写真で比較】これで安心!安全な浮遊物と危険なカビの見分け方

ここが最も重要なポイントです。

あなたの梅シロップは大丈夫?

安全な浮遊物と危険なカビには、見た目や匂いに明確な違いがあります。

下の表で、ご自身の梅シロップとじっくり見比べてみてください。

安全な浮遊物 vs 危険なカビ 比較表

| 特徴 | 〇 安全な浮遊物 (産膜酵母など) | ✕ 危険なカビ |

|---|---|---|

| 形状 | ・液面に薄い膜が張る・平べったい・瓶を揺すると消えたり、ちぎれて沈んだりする | ・フワフワ、モコモコした綿毛状・ハッキリとした固形物・瓶の壁面にも張り付く・中心に黒や緑の点がある |

| 匂い | ・ほんのりアルコール臭・甘酸っぱいフルーティーな発酵臭 | ・ツンと鼻につくカビ臭・シンナーのような化学的な異臭・不快な腐敗臭 |

| 色 | ・基本的には「白色」のみ | ・白だけでなく「青」「緑」「黒」「黄」などの斑点がある |

| 対処 | 丁寧に取り除き、加熱殺菌すればOK | 迷わず全て廃棄する |

酵母の場合は、取り除いて加熱殺菌すればOKです。

- アルミ以外の鍋(酸に強いステンレスやホーローなど)にシロップを移します。アルミ鍋は酸に弱く、化学反応を起こす可能性があるため避けてください。

3. 60~70℃で数分加熱

- シロップを弱火で加熱し、温度計を使って60~70℃を保ちます。この温度で2~3分間キープすれば、酵母は死滅し発酵が止まります。

- 沸騰させる必要はありません。むしろグラグラ煮立たせると梅の香りや風味が飛んでしまうため、温度管理が重要です。

4. アクを取る

- 加熱中にアクが出てきた場合は、丁寧に取り除きましょう。

5. 梅の実も加熱(必要に応じて)

- 梅の実も再利用したい場合は、加熱したシロップにさっとくぐらせて表面の酵母を殺菌します。

6. 急冷する

- 加熱が終わったら、鍋ごと氷水に当てて急冷します。これにより風味の損失を最小限に抑えられます。

7. 殺菌した保存瓶に移し、冷蔵保存

- 十分に冷めたら、消毒済みの瓶にシロップを移し替え、冷蔵庫で保存します。

安全な白い浮遊物の特徴

もう少し詳しく、安全なケースの特徴を掘り下げてみましょう。

形状:液面に白い膜が張る、平べったい、混ぜると消える・沈む

産膜酵母は、液体と空気が触れる境界面に、うっすらと白い膜を張るように発生します。

シワが寄ったような膜状になることもあります。

清潔なスプーンなどで軽く混ぜると、スッと消えたり、

くちぎれて沈んでいったりするのが大きな特徴です。

立体的なモコモコ感はありません。

ヒゲのような、綿のような青色や緑色は危険です。

白色で幕を張ったような感じのものは安全です。

匂い:アルコールや甘酸っぱい発酵臭

瓶のフタを開けた時に、ほんのりお酒のような匂いや、

フルーティーで甘酸っぱい香りがすれば、それは酵母が元気に発酵している証拠です。

不快な匂いでなければ、心配いりません。

色:基本的には白色のみ

産膜酵母の色は、基本的に白色です。他の色が混じっていることはありません。

危険なカビの特徴

次に、危険なカビのサインです。一つでも当てはまったら要注意です。

形状:フワフワ・モコモコとした綿毛状、菌糸がはっきりと見える

カビは、水面に島のようにポツポツと浮かび、フワフワとした綿毛のような見た目をしています。

よく見ると、中心から放射状に菌糸が伸びているのが分かることもあります。

産膜酵母のように膜状ではなく、明らかに立体的な塊である点が決定的な違いです。

匂い:ツンとするカビ臭、不快な異臭

これは最も分かりやすい判断基準かもしれません。

押入れや湿ったパンからするような、明らかな「カビ臭さ」を感じたら即アウトです。

シンナーのような化学的な匂いや、

ものが腐ったような匂いがする場合も危険信号です。

ツンとした鼻を刺す感じの匂いや、悪臭がすれば危険です。

甘い感じのフルーツのような匂いは安全と言えます。

色:青、緑、黒など白以外の色がついている

カビの色は多彩です。白いカビもありますが、

多くは青カビ、緑カビ、黒カビなど、白以外の色が混じっています。

白いフワフワの中心に、黒や緑の点々が見えたら、

それはカビが胞子を作っている証拠です。

判断に迷った時の最終チェックポイント

「うーん、どっちだろう…?」と迷ってしまったら、以下の点を最終確認してください。

- 瓶の壁面を確認する

液面だけでなく、瓶の壁(ガラス面)にも斑点状のものが付着していませんか?

カビは壁面にも広がることがあります。 - スプーンですくってみる

清潔なスプーンでそっとすくってみましょう。

簡単に崩れて液体に溶け込むようなら酵母、形を保ったままフワッとすくえるならカビの可能性が高いです。

これらのチェックをしてもなお不安が残る場合は、

安全を最優先し、残念ですが処分することをおすすめします。

どちらか判断がつかない場合は、安全のため廃棄してください。

なぜ?梅シロップに白い浮遊物が発生する5つの原因

そもそも、なぜ梅シロップに白い浮遊物が発生してしまうのでしょうか。

原因を知ることで、来年からの失敗を防ぐことができます。主な原因は以下の5つです。

原因1:瓶や器具の殺菌が不十分だった

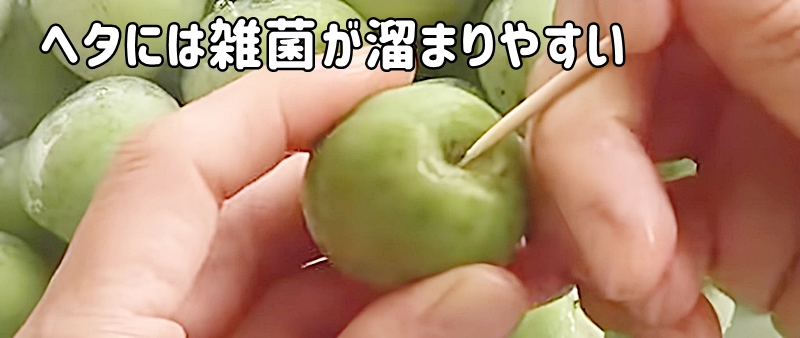

これが最も多い原因です。梅シロップを仕込む瓶や、梅のヘタを取る竹串、

手を拭く布巾などが汚れていると、そこに付着していた雑菌(カビや酵母菌)がシロップの中で繁殖してしまいます。

煮沸消毒やアルコール消毒の重要性

「きれいに洗剤で洗ったから大丈夫」と思ってはいけません。

目に見えない雑菌は、洗剤だけでは落としきれません。

熱に弱い菌を死滅させる「煮沸消毒」や、食品にも使える「アルコール(パストリーゼなど)」での消毒が、美味しい梅シロップ作りの絶対条件です。

原因2:発酵が進みすぎた(温度管理の失敗)

産膜酵母は、温度が高い環境を好みます。特に、酵母が最も活発に活動するのは25℃~35℃の温度帯です。

酵母が活発になる温度とは

夏場、エアコンのない部屋や直射日光が当たる場所に瓶を置いていると、

シロップの温度がぐんぐん上昇し、酵母が一気に増殖して白い膜を張ることがあります。

これが発酵しすぎの状態です。

原因3:梅の水分をしっかり拭き取れていなかった

下処理で梅を洗った後、表面に水分が残っていると、それが雑菌の温床になります。

梅シロップは砂糖の浸透圧を利用した保存食ですが、余分な水分はその効果を薄めてしまいます。

水分が雑菌繁殖の原因に

水分が混ざると、雑菌が繁殖します。

一粒一粒、清潔な布巾やキッチンペーパーで丁寧に水分を拭き取ることが、

梅シロップに白い浮遊物を発生させないための地味ながら非常に重要な工程です。

原因4:砂糖の量が少なかった、溶けきっていなかった

健康を気にして砂糖の量を減らしたり、砂糖が完全に溶けきる前に瓶を揺するのをやめてしまったりするのも失敗の原因です。

砂糖が完全に溶けるまでは、時々瓶を揺する事が大切です。

砂糖の浸透圧がカビを防ぐ

梅シロップ作りにおいて、砂糖は単なる甘味料ではありません。

砂糖が持つ高い「浸透圧」によって梅から水分を引き出し、雑菌が繁殖できない環境(高い糖度)を作り出す、天然の保存料の役割を担っています。

砂糖が少なかったり、底に固まったままだったりすると、この防御壁がうまく機能せず、カビや酵母の発生を許してしまいます。

原因5:傷のある梅を使用した、アク抜きが不十分だった

キズのある梅は、使用しないようにしましょう。

表面に傷や黒い斑点がある梅を使うと、その傷口から雑菌が侵入しやすくなります。

また、アク抜きが不十分だと、梅のえぐみや雑味が残り、それが浮遊物として現れることもあります。

新鮮で美しい梅を選ぶことも、美味しさと安全性のために大切です。

白い浮遊物が発生してしまった場合の対処法

もし梅シロップに白い浮遊物が発生してしまっても、落ち着いて対処すれば大丈夫。

状況に応じた正しいリカバリー方法を覚えておきましょう。

安全な浮遊物(産膜酵母)の場合

「これは産膜酵母だ」と判断できたら、以下の3ステップで対処しましょう。

STEP1:清潔なスプーンで丁寧に取り除く

まずは煮沸消毒またはアルコール消毒した清潔なスプーンや網じゃくしを用意し、液面の白い膜をできる限り丁寧に取り除きます。

STEP2:一度火入れ(加熱殺菌)して発酵を止める

次に、シロップだけを鍋に移し、弱火でゆっくりと加熱します。この工程を「火入れ」と呼びます。

ポイントは、絶対に沸騰させないこと。 焦げ付かないようにゆっくり混ぜながら、60℃~70℃の温度で10~15分ほど加熱します。

これにより、残っている酵母菌が死滅し、それ以上の発酵を止めることができます。

沸騰させてしまうと、梅の爽やかな風味が飛んでしまうので注意してください。

STEP3:粗熱が取れたら冷蔵庫で保存する

火入れが終わったら、鍋のまま自然に冷まします。

粗熱が取れたら、再度しっかりと消毒した瓶に戻し、フタを閉めて冷蔵庫で保存しましょう。

これで安心して飲むことができます。

危険なカビが疑われる場合

もし、見た目や匂いから少しでも「カビかもしれない」と判断した場合は、残念ですが、潔くすべてを廃棄してください。

残念だけど、すべて廃棄する

「カビの部分だけ取れば大丈夫じゃないの?」と思うかもしれませんが、それは非常に危険です。

なぜ部分的に取り除くだけではダメなのか?(カビの菌糸について)

目に見えるフワフワしたカビは、いわば植物の花や果実のようなもの。

その下には、目には見えない「菌糸(きんし)」と呼ばれる根が、シロップ全体に網の目のように広がっています。

さらに悪いことに、カビの種類によっては「マイコトキシン」という発がん性のあるカビ毒を産生することがあります。

このカビ毒は熱に非常に強く、加熱しても分解されません。

つまり、表面のカビを取り除いても、シロップ全体が菌糸とカビ毒に汚染されている可能性が高いのです。

安全のため、絶対に飲まずに処分してください。

来年こそ成功!白い浮遊物を防ぐ梅シロップ作りの黄金ルール

原因と対処法が分かれば、来年からは失敗を防げます。

梅シロップに白い浮遊物を発生させないための「4つの黄金ルール」を守り、完璧な梅シロップ作りを目指しましょう。

1. 道具の消毒を徹底する

全ての失敗はここから始まると言っても過言ではありません。雑菌をシロップに持ち込まないことが最大の防御策です。

瓶の煮沸消毒の正しい手順

- 大きな鍋の底に清潔な布巾を敷きます。(瓶が割れるのを防ぎます)

- よく洗った瓶を、水の状態から鍋に入れます。

- 瓶が完全に浸かるまで水を注ぎ、火にかけます。

- 沸騰したら、そのまま5~10分間グラグラと煮沸します。

- 火を止め、清潔なトングで瓶を取り出し、清潔な布巾の上で逆さにして自然乾燥させます。

パストリーゼなどアルコールスプレーの活用

煮沸が難しいフタや、竹串、菜箸などの器具には、食品に直接噴霧できるアルコールスプレー(パストリーゼ77など)が非常に便利です。

シュッと吹きかけて、清潔なキッチンペーパーで拭き取るだけで消毒が完了します。

2. 梅の下処理を丁寧に行う

主役である梅の扱い方も、成功を左右する重要なポイントです。

傷のない新鮮な青梅を選ぶ

購入する際は、表面にハリがあり、傷や黒い斑点がない、みずみずしい青梅を選びましょう。

ヘタ取りとアク抜きのコツ

梅のヘタはきれいに取ってください、ヘタには雑菌が溜まりやすいため注意してください。

竹串などを使って、梅のお尻にある黒いヘタ(ホシ)を丁寧に取り除きます。

ここに汚れや雑菌が溜まりやすいためです。その後、たっぷりの水に1~2時間ほど浸けてアク抜きをします。

ペーパータオルで一粒ずつ水分を拭き取る

水分が混ざると、カビが発生しやすくなります。

アク抜きが終わったら、ザルにあげて水気を切り、清潔なキッチンペーパーや布巾で梅の表面の水分を一粒残らず優しく拭き取ります。

このひと手間が、カビの発生リスクを劇的に減らします。

3. 正しい分量と作り方を守る

レシピには、先人たちの知恵と科学的な根拠が詰まっています。基本に忠実に作りましょう。

梅:氷砂糖=1:1が基本

砂糖の量を自己流で減らすのはNGです。基本は「梅:氷砂糖=1:1」の重量比です。

この比率が、カビの繁殖を抑えるのに最適な糖度を保つ鍵となります。

氷砂糖を使うメリット

上白糖やグラニュー糖でも作れますが、初心者には「氷砂糖」が断然おすすめです。

氷砂糖はゆっくりと溶けるため、梅から水分が急激に出すぎるのを防ぎ、シワシワにならずにふっくらとした梅エキスを抽出できます。

また、純度が高く雑味がないため、クリアで美味しいシロップに仕上がります。

4. 保管方法を工夫する

仕込んだ後の管理も大切です。完成まで愛情を込めて見守りましょう。

砂糖が溶けきるまでは毎日瓶を揺する

仕込み後、氷砂糖が完全に溶けきるまでは、1日に1~2回、瓶を優しく揺すってシロップと砂糖をよく混ぜ合わせます。これにより、砂糖が底に固まるのを防ぎ、全体の糖度を均一に保つことができます。

直射日光の当たらない冷暗所で保存する

酵母の異常発酵を防ぐため、保管場所は直射日光が当たらず、温度変化の少ない涼しい場所(冷暗所)が最適です。

完成後は必ず冷蔵庫へ

梅がシワシワになり、砂糖が完全に溶けきったら完成の合図です。

梅の実を取り出し、シロップは冷蔵庫で保存しましょう。

低温で保管することで、発酵の進みを抑え、美味しさを長く保つことができます。

梅シロップの白い浮遊物に関するQ&A

最後に、梅シロップに白い浮遊物に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 白い浮遊物を取り除いた後のシロップの味は変わりますか?

A1. 安全な産膜酵母を取り除き、火入れをした場合、味への影響はほとんどありません。

ただし、発酵が少し進んでいるため、元のシロップに比べてわずかに酸味やアルコールのような風味が増していると感じる方もいます。

これも手作りならではの味わいの一つとして楽しめます。

Q2. 発酵しすぎてお酒のような匂いがします。大丈夫ですか?

A2. 産膜酵母ではなく、アルコール発酵を起こす酵母が働くと、お酒のような強い匂いがすることがあります。

これは「梅ワイン」のような状態に近づいているサインです。

強いアルコール臭がして、飲みにくいと感じる場合は、加熱してアルコール分を飛ばすか、料理の風味付けなどに使うのがおすすめです。

ただし、不快な異臭が伴う場合はカビの可能性もあるため、注意深く見極めてください。

Q3. 表面にシュワシュワした泡がたくさん出てきたのはなぜですか?

A3. シュワシュワとした細かな泡は、酵母が糖分を分解する際に発生する炭酸ガスです。

つまり、シロップが元気に発酵している証拠です。

泡立ちが激しい場合は、発酵が進みすぎているサインなので、一度火入れをして発酵を止めることをおすすめします。

爆発的な発酵でなければ、そのまま冷蔵庫で保管して早めに飲み切るのでも問題ありません。

Q4. 完成した梅シロップの保存期間はどのくらいですか?

A4. 正しく作り、冷蔵庫で保存した場合、約1年はおいしく飲むことができます。

ただし、保存容器の消毒が不十分だったり、取り出す際に不潔なスプーンを使ったりすると、そこから雑菌が入って傷む原因になります。

必ず清潔な器具を使い、開封後は早めに飲み切るようにしましょう。

まとめ:白い浮遊物を正しく見極めて美味しい梅シロップを楽しもう!

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 梅シロップの白い浮遊物の多くは、無害な「産膜酵母」である

- 産膜酵母は、液面に張る「白い膜」状で、混ぜると消えたり沈んだりする

- 「フワフワ・モコモコ」した形状や、「青・緑・黒」の色は危険なカビのサイン

- カビは、ツンとするカビ臭や不快な異臭を放つ

- 少しでもカビが疑われる場合は、健康のために必ず全て廃棄する

- カビは目に見えない菌糸を広げ、加熱しても消えないカビ毒を作る可能性がある

- 白い浮遊物の主な原因は「瓶の殺菌不足」

- その他、「温度管理の失敗」「梅の水分」「砂糖の量」も原因となる

- 安全な産膜酵母は、スプーンで取り除き、一度「火入れ(加熱殺菌)」すればOK

- 火入れは沸騰させず、60~70℃で10~15分加熱するのがコツ

- 失敗を防ぐには、瓶や器具の「煮沸消毒」「アルコール消毒」が最も重要

- 傷のない新鮮な梅を選び、下処理後に水分をしっかり拭き取ること

- レシピの基本「梅:氷砂糖=1:1」の比率を守ることがカビを防ぐ

- 初心者には、ゆっくり溶けて梅がシワシワになりにくい「氷砂糖」がおすすめ

- 砂糖が溶けきるまでは、毎日瓶を揺すって糖度を均一に保つ

- 保管は直射日光の当たらない冷暗所で行い、完成後は必ず冷蔵庫へ

- 発酵が進むと、アルコール臭やシュワシュワした泡が出ることがある

- 正しく作った梅シロップの保存期間は、冷蔵庫で約1年が目安

- 取り出す際は、常に清潔なスプーンなどを使うことを徹底する

- 梅シロップに白い浮遊物を見つけても慌てず、この記事を参考に正しく見極めることが大切

コメント